Vivimos tiempos acelerados, inciertos y emocionalmente agotadores. En este contexto global, no es casual que la salud mental se haya convertido en un tema central no solo en nuestras conversaciones, sino en el contenido que consumimos. Las series de hoy entretienen, pero también se han convertido en una herramienta para entender lo que muchas veces no sabemos cómo nombrar.

State of mind: cómo la televisión se abre a la conversación de la salud mental

Hubo un tiempo en que los personajes que iban a terapia eran retratados como excéntricos, frágiles o directamente rotos. Hoy, son cada vez más los que, en la ficción, deciden mostrar sus luchas internas y buscar ayuda. Y nosotros, como espectadores, los seguimos de cerca. No solo porque sus historias nos atrapan, sino porque, de algún modo, también nos tocan.

Hace casi 30 años, Los Soprano puso en pantalla algo que hasta entonces era prácticamente inédito en la televisión: a un hombre sentado frente a su terapeuta. Y no a cualquiera, sino a Tony Soprano, capo de la mafia, que llegaba al consultorio de la doctora Melfi en busca de respuestas a sus ataques de pánico. Esa decisión narrativa rompió con la lógica de la época, que asociaba ir a terapia con debilidad, y marcó el inicio de una televisión dispuesta a explorar la fragilidad humana como parte de la trama.

Hasta entonces, los personajes con crisis emocionales solían tener otro tratamiento narrativo. Los trastornos mentales eran solo una excusa para justificar conductas erráticas, excéntricas o directamente peligrosas. Pero a partir de ese punto –y de a poco– empezamos a ver algo distinto: figuras que no solo actúan desde el caos, sino que intentan entenderlo. Ahí está The Bear, donde Carmy lidia con la ansiedad, el duelo y la necesidad de control mientras intenta sacar adelante su restaurante. La serie nunca lo muestra en consulta –aunque sí en alguna sesión grupal de apoyo–, pero cada escena es el retrato de alguien que intenta reconciliarse con su propio desorden interno sin desmoronarse.

En otras series, ese trabajo interior sí toma forma concreta. Algunas lo abordan de manera frontal, como In Treatment, con sesiones en plano contraplano que se convierten en el núcleo dramático. En otras, el proceso emocional aparece simplemente como una pieza más en la construcción de las identidades.

En la segunda temporada de The Last of Us, por ejemplo, Joel visita a una psicóloga para procesar el duelo y la distancia que lo separa de Ellie. Las sesiones no ocupan gran parte del tiempo en pantalla, pero son cruciales para construir la complejidad del protagonista. Y luego está la comedia, que logra hablar de lo más íntimo sin dejar de entretenernos. En Ted Lasso, el conflicto central no es la terapia en sí, sino la resistencia a admitir que se necesita. En sus tres temporadas y a través de distintas figuras, la serie explora los tabúes que aún persisten, las barreras emocionales de cada persona, los sistemas de apoyo y ese camino hacia el bienestar que casi nunca es lineal.

¿Pueden hacernos reír de lo que nos duele?

“El impulso que hay detrás de todos estos contenidos es el de normalizar la terapia, de humanizarla”, explica Jorge Martínez Lucena, filósofo, periodista y coautor del libro Imaginarios de los trastornos mentales en las series. “No nos muestran a un enfermo mental, sino a una persona como nosotros. Y eso tiene que ver con el momento en el que vivimos: antes, la idea del loco estaba muy ligada a esas sociedades que eran más homogéneas que las nuestras, en donde todo el mundo comulgaba más o menos con el mismo ideario. El loco era el que se salía de eso”, explica.

Hoy, en cambio, vivimos en una sociedad más fragmentada, donde lo diferente ya no se percibe necesariamente como amenaza. “Hoy en día hay toda una serie de patologías que no están catalogadas como locura – ansiedad, burnout, depresión, déficit de atención– y que aparecen más en pantalla por un simple efecto sociológico. Porque cada vez nos interesan más y las tenemos más cerca”, añade.

Claro que lo que vemos no siempre es una representación justa. Y es que la psicología puede ser un recurso narrativo potente, pero también un terreno fácil para caer en fórmulas, sobre todo al retratar trastornos mentales. El estereotipo es muy cómodo, dice Martínez-Lucena, porque el espectador ya no tiene que pensar. Son imágenes tan fáciles de codificar que el guionista no tiene que esforzarse en darles profundidad o contexto. “En una historia concreta, es lógico que se hagan ciertas asociaciones. El problema aparece cuando esa asociación se repite en una ficción tras otra. Porque podemos tener un mismo diagnóstico, pero ser personas absolutamente distintas”.

Cuando la televisión cae en estas simplificaciones, señala, lo que pierde no es solo la complejidad del personaje, sino también la posibilidad de generar una mirada más realista y empática sobre lo que significa atravesar un proceso mental o emocional. Pero esto no quiere decir que la ficción siempre distorsione.

Para Haydée Montesano, psicoanalista, docente e investigadora en Psicología, las series actuales han encontrado un ángulo inusual e inesperado para hablar de este tema. “En un esfuerzo por humanizar al psicoanalista o al terapeuta, también lo vemos equivocarse de forma ridiculizada, pero mientras nos muestran eso, también nos dan la información de lo que no estaría permitido o de cómo debería funcionar”. Así, aun en su mayor grado de ficcionalización, estas historias nos ayudan a identificar los límites, principios y las posibilidades de un trabajo interior que, para muchos, sigue siendo difícil de imaginar.

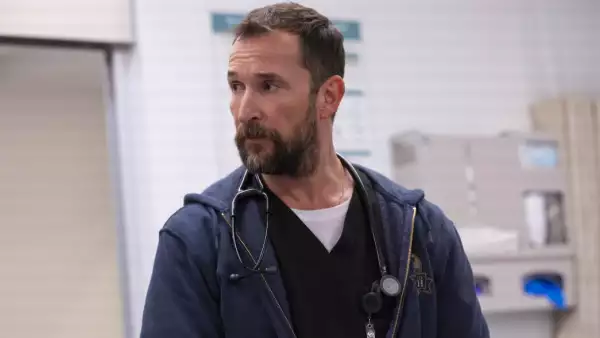

En Shrinking, esa idea se vuelve central. La historia sigue a tres terapeutas que, mientras intentan ayudar a sus pacientes, lidian con su propio caos interno. Desde el duelo hasta la culpa, la serie muestra que incluso quienes acompañan los procesos emocionales de otros están lejos de tenerlo todo resuelto, pero es su propia humanidad, precisamente, la que les da las herramientas para empatizar y ayudar.

Estos nuevos contenidos han transformado positivamente la imagen del terapeuta. Para Montesano, la representación de quien escucha ya no es la de esa eminencia distante, sino la de una persona con sus propias luchas y contradicciones. Verlos así, piensa, puede ayudar a descomprimir la idea de ir a terapia: saber que del otro lado hay alguien menos infalible y más cercano hace que pedir ayuda no sea tan intimidante.

Michael Urie, quien interpreta a Brian en la serie Shrinking, habló de cómo su participación lo condujo a comenzar su propio proceso terapéutico. En una entrevista con la revista People, explicó que interpretar a un personaje que lucha con su narcisismo, rodeado de terapeutas que también están intentando entenderse a sí mismos, lo hizo reflexionar sobre lo que él mismo estaba atravesando. “He disfrutado de ir a terapia y profundizar en mi relación con lo que siento”, dijo. Y agregó: “La serie es cuidadosa y, al mismo tiempo, un poco temeraria con el tema de la salud mental. Y creo que esa es la actitud correcta: explorarla sin vergüenza, con apertura, sabiendo que es algo científico, pero también profundamente emocional”.

Ver para nombrar

El auge de estos contenidos responde a un cambio cultural más profundo. Hoy no solo vamos más a terapia y hablamos más de ella, sino que también hemos incorporado el lenguaje terapéutico –palabras como ansiedad, apego, burnout o límites– en nuestra manera de describirnos y relacionarnos.

“Cuando representamos algo en una ficción, en el fondo estamos reproduciendo cosas que ya son aceptadas en la sociedad, pero también hay una carga performativa, una capacidad de la ficción de influir en la realidad”, dice Martínez-Lucena. Y aunque estas representaciones todavía no son perfectas, lo cierto es que están desafiando viejos clichés sobre la salud mental y creando nuevas expectativas para una generación de espectadores que, en algún momento, se encontrará –si no lo ha hecho ya– frente a un terapeuta. La televisión no va a cambiar por sí sola la forma en que entendemos el trabajo interior, pero no hay que subestimar su influencia.

En este camino de desestigmatización, vernos reflejados puede ser el primer paso. Y es que, en plena era de la sobreexposición emocional, la televisión parece haberse convertido en un espejo de nuestra necesidad colectiva de sanar.

¿Dónde ver estas series sobre salud mental?

The Sopranos, disponible en HBO Max.

The Bear, disponible en Disney+.

Shrinking, disponible en Apple TV+.

The Last of Us, disponible en HBO Max.

Ted Lasso, disponible en Apple TV+.

In Treatment, disponible en HBO Max.